罕見!從“衷心感謝”到對簿公堂,浙商基金與疑似前CIO的“恩怨情仇”......

炒股就看金麒麟分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛力主題機會!

來源:?券業行家

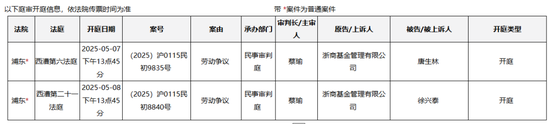

啥情況,法院公告宛如“連續劇”?此前數年未見公開涉訴信息的浙商基金,作為勞動爭議案的原告方,相繼起訴了兩名人員。而其中一位,疑似浙商基金的時任高管。

雙份勞動爭議

來自上海市浦東新區人民法院(簡稱:浦東法院)的公告顯示,浙商基金作為原告,分別起訴兩名自然人的勞動爭議案,可以說前后腳的開庭。

預定于今年5月7日開庭的(2025)滬0115民初9835號案件,當事人的名字,行家似曾相識。

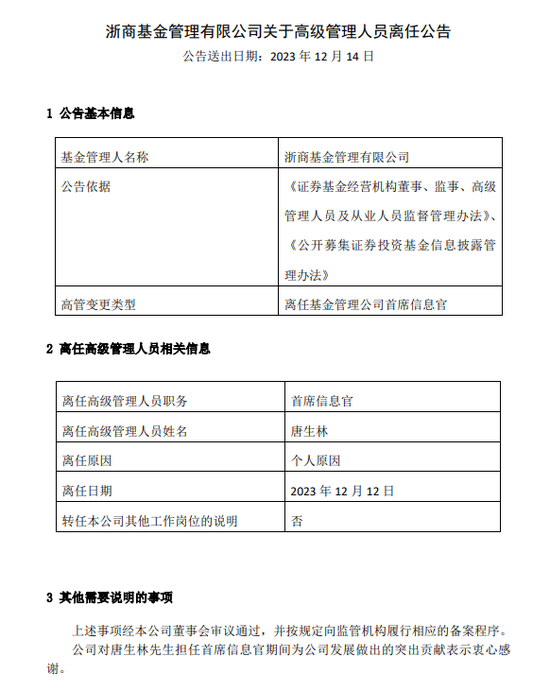

果不其然,行家查詢了浙商基金的高管變更公告中,有所發現。

公開信息顯示,唐生林為北京郵電大學計算機科學與技術學士。曾任博時基金管理有限公司信息技術部系統工程師及運維主管、深圳市脈山龍信息技術有限公司集成業務部高級系統工程師、深圳市達實智能股份有限公司電腦部網絡工程師。2009年11月,他加入摩根士丹利華鑫基金(現為摩根士丹利基金),曾任信息技術部總監、職工監事。2017年2月15日起擔任浙商基金副總經理。2020年9月7日,他因工作調整,卸任副總經理職務,繼續擔任首席信息官。

而在2023年12月12日,唐生林因個人原因離任。彼時,浙商基金在公告中致辭:“對唐生林先生擔任首席信息官期間為公司發展做出的突出貢獻表示衷心感謝”。

時隔年余,同樣的名字,出現在勞動爭議訴訟案中。這是巧合嗎?倘若真是這位,曾經載譽而別,如今又對簿公堂,究竟發生了什么?

而另一起案件,開庭日期是今年5月8日,案號為(2025)滬0115民初8840號。行家查到浙商基金發布于2023年3月公告發布的基金銷售網點及銷售人員資格信息,這位當事人是浙商基金上海分公司基金銷售人員。

業績連續跳水

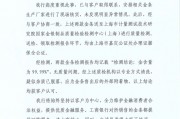

天天基金網顯示,浙商基金的管理規模在2023年上半年末達到611.01億元的高點。其后“震蕩下行”。截至2024年底,管理規模降為430.13億元,較巔峰期縮水三成。

由于浙商證券持有浙商基金25%股權,因此在定期財報中作為重要子公司列示。

2022年,浙商基金營業收入27,519.78萬元,凈利潤4,535.41萬元。2023年,浙商基金營業收入增至29,407.46萬元,凈利潤降為3,533.82萬元。

而在2024年上半年,浙商基金營業收入9,656.64萬元,凈利潤更是只有23.57萬元。

對基民來說,浙商基金的賺錢能力,也是“一言難盡”。

2022年,浙商基金旗下產品凈利潤合計為-27.12億元,管理費卻增長了31.43%,達2.89億元。2023年,浙商基金合計為基民虧損15.36億元,管理費進一步增長至3.01億元。

好在,2024年上半年,浙商基金旗下產品凈利潤翻紅,賺取4.34億元,收取的管理費為0.97億元,同比銳減39.65%。

或許,浙商基金試圖通過擴大規模,增厚管理費收入。卻因為忽視產品業績,導致基民持續失血,最終損害了自身盈利基礎。

而這種粗放的發展模式,在行業監管趨嚴、投資者教育深化的背景下,恐怕也是難以為繼。

人員變動頻繁

業績不佳的同時,浙商基金的人事變動,似乎有些頻繁。

2021年8月,任職四年的總經理聶挺進因個人原因離任,其后他相繼擔任華泰資管總經理、天弘基金副總經理。在這位“得力舊部”離任后,董事長肖風暫時代任總經理職務。

2021年10月,王波出任浙商基金總經理。履歷顯示,他曾任萬向租賃總經理,萬向信托副總裁兼風險管理部總經理,廣發銀行風險管理部總經理,浙商基金風險管理部總經理(兼任)、戰略管理部總經理等職務。

2024年11月,王波悄然離任,卸任公告中沒有出現“感謝詞”。他的接替者是同樣來自萬向系的劉巖。除了擔任總經理外,劉巖還接任了財務負責人。

履歷顯示,劉巖擁有碩士學位、高級經濟師職稱,歷任埃森哲中國資源行業事業部咨詢顧問、浙商金匯信托股份有限公司信托業務部門信托經理,萬向信托信托業務二部總經理,萬向租賃總經理。

再看督察長崗位,同樣多次換人。

2023年1月,浙商基金時任督察長郭樂琦因個人原因離任,留下崗位空缺。為了“救場”,總經理王波臨時接過了督察長的重任。

2023年7月,紀士鵬出任浙商基金督察長。履歷顯示,他曾擔任普華永道中天會計師事務所金融組審計師、高級審計師。離開“四大”之后,他加入國聯安基金,歷任萬家基金合規經理、高級合規經理,匯添富基金高級稽核經理、工會委員。在浙商基金,他曾任監察副總經理、總經理。

而在今年3月3日,紀士鵬又因個人原因離任,樓羿南女士新任督察長。履歷顯示,樓羿南于2011年8月加入浙商基金,歷任市場部渠道經理、監察稽核部監察總監兼督察長助理、智能權益投資部高級合規總監兼督察長助理、風險管理部部門總經理助理(主持工作)、監察風控部部門副總經理(主持工作)、監察風控部部門總經理(主持工作)。

行家本以為,浙商基金的高管變更,可能是戰略調整和業績壓力。如今來看,薪酬待遇或許也是重要的原因。

無論如何,頻繁的高管人事變動,都會引發外界猜測,是否公司內部治理、決策機制或存在某些不為人知的問題。

在規模縮水,基民虧損的背景下,坐收管理費的公募機構,與曾經的高管和員工的勞動爭議,或許只是冰山一角。

相關文章

最新評論