民生加銀柳世慶離職了,我們來做一個離職統計

來源:十五的投資筆記

8月21日,民生加銀的柳世慶離職,一下子卸任5只基金的基金經理。

柳世慶是民生加銀的一員老將了。他在2007年北大碩士畢業后,加入安信證券,做宏觀經濟和銀行的研究,之后短暫加入過原華夏明星基金經理孫建冬創辦北京鴻道,2013年加入民生加銀,2016年管理基金至8月21日離職,應該說是民生加銀一手培養起來的基金經理。

那么,他做得怎么樣呢?

1、賺錢了嗎?

我們知道,基金的凈值增長率是一個理想的數據,是每份基金凈值的增長率,相當于基金規模保持穩定算出來的一個值。我更關注從基金經理事業來看,是不是真正實實地賺到錢了。畢竟,基金經理唯一的意義(至少在投資者眼中),是賺錢。所以,我們用季報中本期利潤相加得到一個總值。

由于基金經理的任職與離職都不是在季度的時點上,因此,由于數據可得性,不是100%準確,但是最近似的值,參考性是完備的。

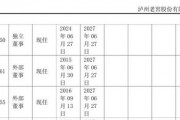

柳世慶的盈利情況如何呢?所有基金相加虧損4.15億。具體見下表:

帶來虧損更大的基金是民生加銀質量領先。

仔細看下發行時間點是在2020年12月,這和之前寫的幾位基金經理有相似之處,前期積累了優秀業績,高位發行產品,把賺的錢一把虧光。

柳世慶管理的民生加銀內需增長2019年上漲72.93%、2020年上漲77.14%,兩年合計收益206%,位于同類2000多只基金的前8%,一時為人矚目。

當時發新基金時,也做過一輪造勢,資料網上還有。

基金募集規模47.71億。

高位發行基金,看似占了便宜,實際是三輸:基金公司輸了名聲;基金經理輸了職業生涯;基民輸了錢。

對于投資者來講,買基金一定不要買名氣,買名氣和看明星功能一樣,所以最后要交門票錢(虧損),越是名氣大,越是難買的,票價越貴。實踐下來,買基金最要養成的思路是,基金買的資產收益率是多少?或者,基金經理賺什么錢?憑什么他能賺到?千萬不能假設,“他”能賺錢。

多問一個為什么,就會少一點沖動,少一點沖動,就會少虧好多錢。

2、風格如何?

基金經理為什么這幾年會虧錢呢?

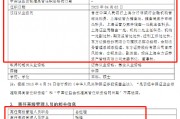

以民生加銀內需為例,2021年虧了6.30%,在同類中后三分之一,2022年虧了29%,接近墊底,今年以來(至8月21日)漲1.36%,近前10%。

他并沒有押單個行業,配置也很分散。

從風格上看,也不是極端成長,各方面都比較中庸,甚至只看配置數據的話,也符合業績“長牛”的模式。

如果“找碴式”歸因來看,還是有兩點有一些瑕疵:一,他的換手偏高,喜歡在行業之間做一些切換,行業輪動失敗概率大,加上所管規模一度達到100多億,也少了騰挪空間;二,看他以前選的股票,不少是分行業的二線龍頭,事后來看,不少踩了坑,如藥明康德、歐派家居等,深度上有賴于進一步提升。

相關文章

最新評論