疑似黃燕銘閉門觀點流出:銀行接近尾聲,創新藥或像過去10年新能源

(來源:金石雜談)

8月9日,東方證券研究所所長黃燕銘閉門交流會疑似流出,他看好滬指突破924新高,但認為3900、4200密集成交區將遇阻;他認為銀行股走勢已接近尾聲,不過認為配置著重在兩個方面,對于創新藥他更是大加贊賞。

根據網傳消息,黃燕銘閉門會觀點流出,核心要點如下:1)目前行情是橫盤震蕩、逐級走強、越走越強。(3674能突破,但3900、4200密集成交區將遇阻,需要大資金、大利好才能突破,目前經濟基本面暫不支持,此外向下空間有限)。

其實,黃燕銘關于滬指的觀點跟劉煜輝的觀點類似:順周期資產在A股的權重相對較高,一旦被刺激起來的話,A股指數會明顯上一個臺階。“如果價格效果真出來的話,指數上四千點也是順理成章的。

而更加旗幟鮮明看好滬指4000點的則是網紅私募神農投資總經理陳宇,他認為:突破前高是必然,春節前會破4000點。

2)本輪行情來源是國家治理和科技引領經濟向好的預期提升(并非來源于經濟數據支撐,GDP增速下滑,PPI和CPI呈現ts特征,但這些早已被市場預期和反應,股價更多和目前的預期相關而非經濟數據)

中金公司此前給出四個理由:中金認為,從宏觀視角來看,中國當下雖然經濟指標還待改善,但也有多個原因支撐股市表現:DeepSeek出現的正面效應,房地產影響弱化,政策制定者對經濟、股市、樓市的關注度明顯提升,中國居民適度配置風險資產的比例上升。展望未來,參考國際經驗,在金融周期下行階段,解決債務方面的政策很重要。

3)黃燕銘認為本輪行情配置重點集中在兩方面: 一是風險特征低的大金融(低波動高分紅的銀行或接近尾聲,券商仍將繼續,大房地產企業好轉)。 二是風險特征高的大科技(計算機和傳媒代表的AI,光模塊為核心的電子和通信,高端機械裝備)。

在觀點中,黃燕銘認為券商、光模塊、高度機械設備、AI算力等值得配置,但是對銀行股則比較看淡。他認為波動高分紅的銀行或接近尾聲。金石雜談記得上次看空銀行股的是私募頂流李蓓。

對于銀行股持續走高,李蓓在5月11日月報中則高呼銀行股風險,過去一年多時間,半夏一直持有超過10%的銀行股,近期已經減倉大部分,后續擇機進一步減倉到0。更進一步,當幾個月后,銀行的壞賬風險開始真正的加速暴露。

不過,三個月時間過去了,銀行股在短暫調整后繼續新高,農業銀行A股市值更是炒過了工行A股市值,工農中建以及城市銀行等頻頻創新高。

4)需要規避中風險的傳統板塊,如白酒為代表的傳統消費、常規生物醫藥(非創新藥)以及地產鏈上的建筑建材周期類行業,可能沒什么行情。

黃燕銘認為要規避白酒、非創新藥以及建筑周期股。其實,近期建筑周期股上漲主要是反內卷和1.2萬億水電工程帶動,而李蓓也在堅守央企大建筑。

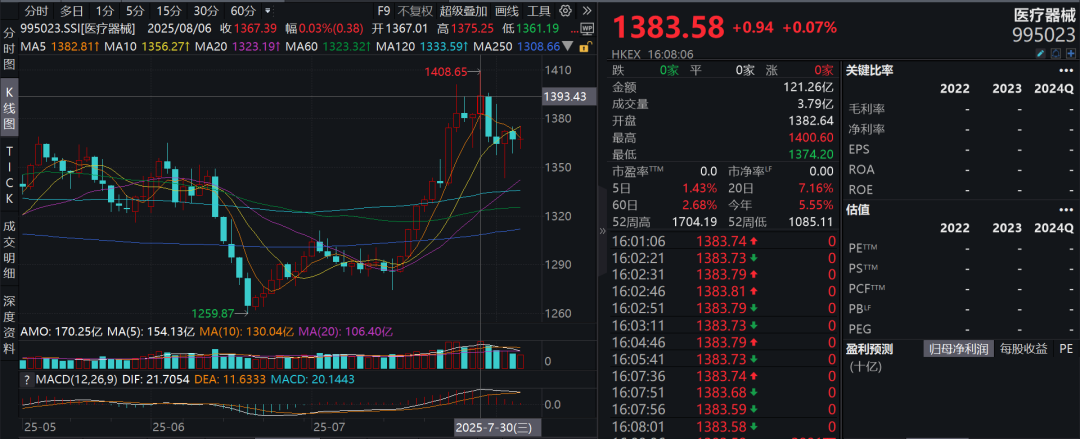

至于醫藥,很多人會認為,醫藥股會從創新藥高切低到CRO、醫療器械等等,現在市場也是這么炒的,但是黃燕銘并不看好非創新藥醫藥股。

5)新能源原材料行情已結束,未來1-2年接近尾聲,但整車車企迎來大決戰,勝出企業會有較大空間。

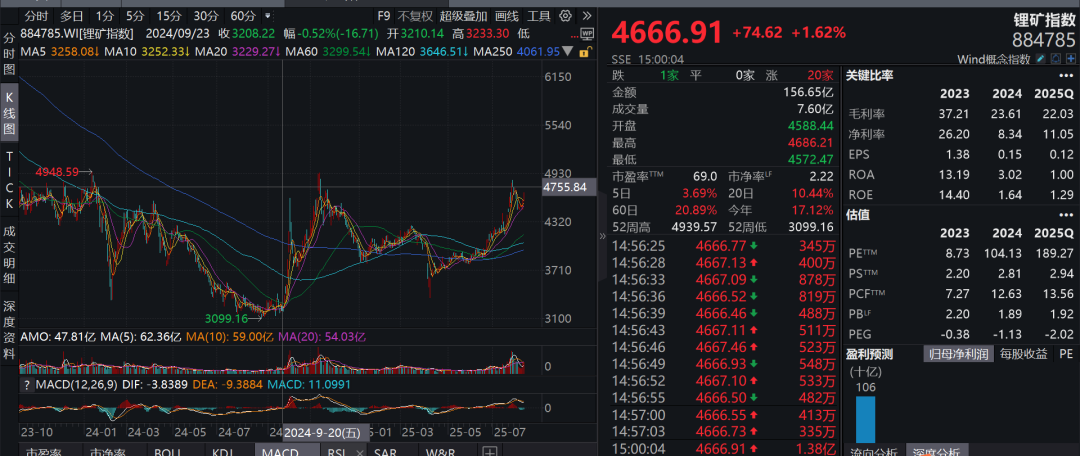

他同樣認為鋰、鈷、鎳、錳、硅基材料等新能源上游也將在一到兩年接近尾聲。其實,鋰礦指數21年的時候高達1萬點,目前5000點都不到,真的將會步入尾聲嗎?

至于汽車價格戰,如果不是A股,放在港股就是一片血海,類比美團、京東、阿里,外賣大戰讓這些股票持續陰跌,大牛市行情下今年美團股價跌20%。

6)黃燕銘認為,人形機器人炒作路徑類似于以前的白電(空調)和之后的新能源,將歷經炒原材料、核心部件和整機的過程,前期可考慮相關ETF。創新藥表現或像過去10年新能源的走勢。

根據黃燕銘的觀點,人形機器人尚處于炒作初期,未來會延伸到上下游產業鏈,作為普通散戶買ETF或會更好。

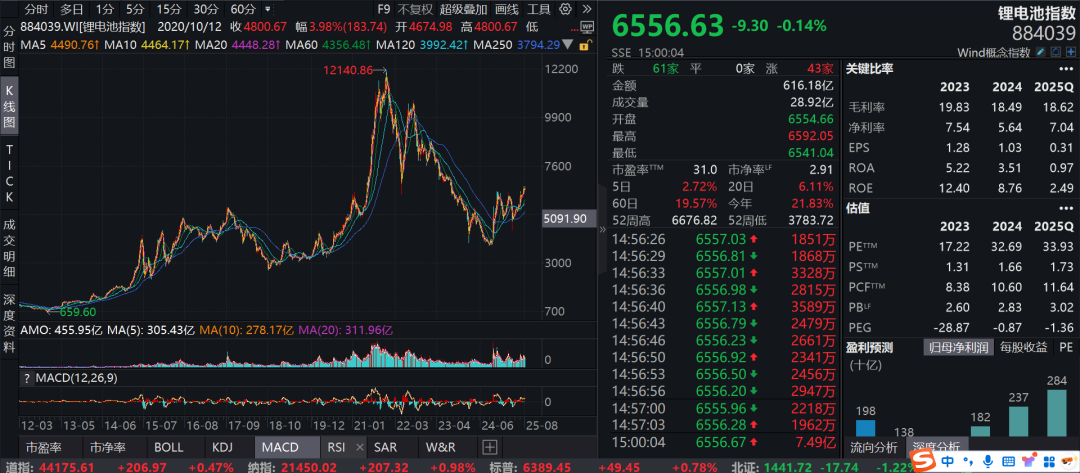

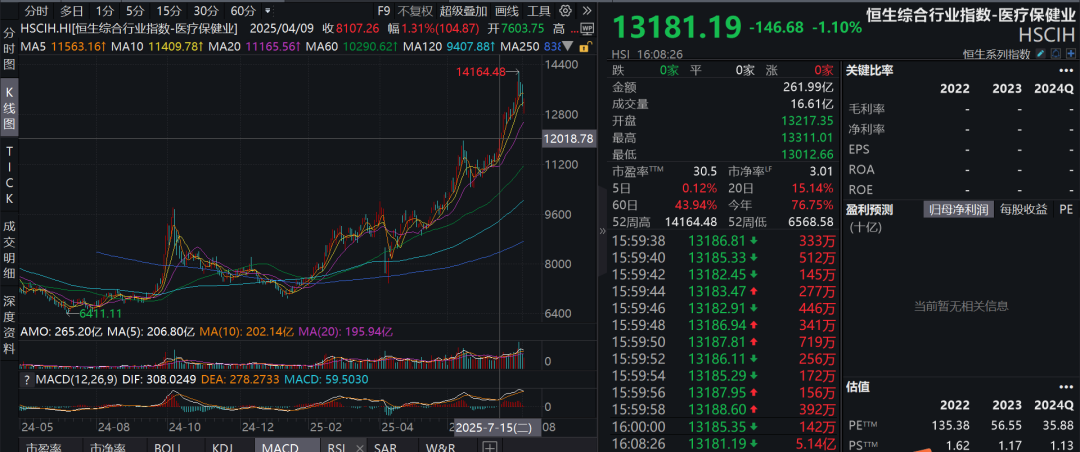

同樣,他還提到創新藥,同樣認為創新藥或許也像過去10年的新能源走勢。大家看鋰電池指數,雖然說這三年調整劇烈,但是15年開始,鋰電池指數漲了大約10倍,但是有一個問題中間調整也很劇烈。

其實,正如現在的黃燕銘將創新藥類比10年前的新能源,此前的陳宇也將2025年的創新藥類比為2005年的房地產,兩人都是極為看好創新藥表現。

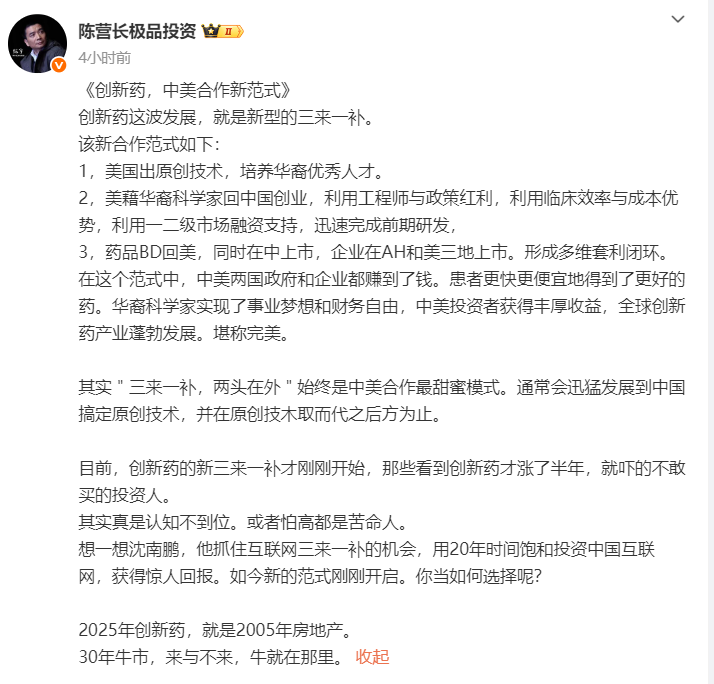

就在今天,金石雜談看到陳宇再度發聲:創新藥這波發展,就是新型的三來一補。"三來一補,兩頭在外"始終是中美合作最甜蜜模式。通常會迅猛發展到中國搞定原創技術,并在原創技木取而代之后方為止。也就是說,短期內創新藥行情不會結束。

而且他認為,那些看到創新藥才漲了半年,就嚇的不敢買的投資人。其實真是認知不到位,或者怕高都是苦命人。想一想沈南鵬,他抓住互聯網三來一補的機會,用20年時間飽和投資中國互聯網,獲得驚人回報。如今新的范式剛剛開啟。

最后,陳宇高呼:2025年創新藥,就是2005年房地產。30年牛市,來與不來,牛就在那里。

就近期來說,港股創新藥確實在924以來漲了一倍后再高位調整,A股創新藥在924漲了80%后同樣在高位調整。7月底,有平安基金經理表示,創新藥主要是偏個股邏輯,看港股主流標的還有一定空間,但最大上漲已經過去了。

所以,大家認為,這波創新藥是還在山底,還是已經在山頂,是調整后再出發,還是迎來一地雞毛?

相關文章

最新評論