醫藥基金從“深蹲”到“起跳”,葛蘭的反攻

作者?| 劉一

編輯?| 田施瓊

自2021年以來,醫藥行業在集采政策、醫療反腐等監管趨嚴的背景下,經歷了長時間調整。

但今年,港股香港醫療生物板塊持續反彈。恒生生物科技、恒生醫療保健指數年初至今分別漲超31%、27%,漲得比恒生科技指數還猛,后者漲幅11%。

另一邊,A股制藥指數年初至今也上漲3.9%。

醫藥板塊表現火熱,這個長坡厚雪的賽道終于要熬出頭了!

在這行情下,葛蘭、周思聰等基金經理重回大眾視野,所管基金收益漲超20%。

多重因素催化醫藥復蘇

此次醫藥回暖,得益于多方面因素的共同催化。有分析指出,一方面得益于市場投資情緒的推動,另一方面也是宏觀因素對醫藥行業的持續改善。

具體來看,年初Deepseek爆火后,科技股引領港股市場價值重估。而醫藥板塊經歷史無前例的下跌后,估值位于歷史較低水平,投資價值逐漸凸顯。以恒生醫療指數為例,當前市盈率24倍,處于近5年0.83%,近10年41.86%的位置。

與此同時,AI+醫療概念的爆火,為醫藥行業帶來新的活力。多家醫療上市公司宣布接入Deepseek,借助大模型提升醫療數據洞察、影像診斷等業務能力,完成智能化轉型。

此前,國家政策已多次明確表示支持AI+醫療的發展,例如在“十四五”規劃中提出將AI醫療列為重點發展領域,支持云計算、大數據與AI在新藥研發中的應用。從研究數據來看,AI+醫療應用成效顯著,人工智能技術的應用使藥物設計時間縮短了70%。

同期,醫藥企業業績報告出爐,創新藥、醫療器械等細分領域部分企業實現高增長,有力地證明了醫藥行業的復蘇態勢,增強投資者信心。

在財報中,企業還宣布加大投資研發,推進創新轉型。受優化藥品集采政策、支持創新藥發展等政策影響,藥企轉型創新藥研發速度加快,行業進入高質量發展階段。

未來,在人口老齡化、全球化加速的背景下,醫療醫藥的產品、服務需求持續增強。像翰森制藥的老年癡呆藥物“九期一”納入醫保后有望進一步提高銷售額,藥明生物、泰格醫藥等服務海外的CXO企業,可贏得更多海外客戶的合作機會。

伴隨全球醫藥產業投融資活動回暖,有機構預測2025年美債利率中樞大概率下移,或進一步利好創新藥企融資活動回暖趨勢延續,提振板塊估值。

基金經理揚眉吐氣

依托醫藥板塊的強勢增長,醫藥主題基金的表現突出。在一季度普通股票型基金排名中,前20名里醫藥醫療健康類基金占據半壁江山。

一批熟悉的醫藥基金經理重新成為焦點,中歐基金葛蘭、平安基金周思聰、中銀基金鄭寧、富國基金孫笑悅等人所管的基金收益均超過20%。

經過3年多“蟄伏”,這回他們終于揚眉吐氣了。

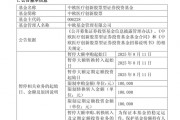

而備受關注的葛蘭在醫藥領域持續領跑。其管理的中歐醫療創新A基金業績表現亮眼,近一年位列同類產品前5%(7/145),近六個月位列前7%(10/145),今年以來位列前9%?(13/145);一季報位列10%(15/145)。

一季度中,基金經理們普遍將目光集中在創新藥上,對該行業維持持倉不變或進行重點布局。

葛蘭也非常看好創新藥,認為政策延續了對發展創新藥的支持,多抗、ADC等前沿技術研發加速突破,國內多家企業與海外跨國公司就多個品種達成重磅合作協議,標志著國產創新藥國際化能力顯著提升。

其管理的中歐醫療創新A加倉了3家涉足創新藥的生物制藥企業,包括科倫博泰生物、藥明生物、康方生物,并對其他重倉股進行減持。

上述增持的三家企業,分別在ADC領域、全球生物藥CDMO市場、雙抗領域具備領先優勢。

長期以來,葛蘭聚焦挖掘具備長期增長潛力的醫療企業,她的投資廣泛覆蓋醫藥健康產業的細分領域,并且始終注重“攻守兼備”。

其管理的醫藥主題基金,提前布局了恒瑞醫藥、科倫博泰生物、藥明康德、康龍化成等,具有高技術壁壘、高附加值和高成長性的創新藥械龍頭企業,以此為“矛”爭取更高的投資回報。

并同時配置華潤三九、東阿阿膠、愛爾眼科等,受政策影響較小的醫療消費龍頭,以此為“盾”對抗政策波動增強抗風險能力。在提振消費的背景下,醫美、眼科等可選消費項目需求其實同樣有望增長。

在穿越醫藥行業周期波動后,葛蘭通過精準錨定產業升級主線,推動投資組合實現價值修復,其投資框架的韌性正逐漸顯現。

隨著醫藥板塊經歷強勢反彈,基金經理們正以更積極的姿態進行布局,尤其對創新藥板塊看好。

葛蘭在基金報告中指出,展望二季度,仍舊看好創新藥持續突破、消費醫療復蘇與產業鏈關鍵環節國產替代等方向。

其分析,在創新藥領域,中國企業在ADC、多抗、多肽等領域的競爭力已逐步獲得全球認可,與國內企業的項目合作已成為海外公司管線布局的重要組成部分。同時,海外企業在收購國內品種后,正持續推進多種適應癥的全球臨床試驗。

諾德基金基金經理朱明睿表示,創新藥或有望成為全年醫藥投資的主線之一。拉長時間維度看,無論是國內市場還是海外市場,國內創新藥企或仍有較大的成長空間。

湘財醫藥健康混合基金經理張泉,則從企業盈利的角度分析創新藥的投資價值。其表示,2024年一些大藥企的創新藥收入開始超過仿制藥,一些原本只有投入沒有產出的公司,慢慢開始兌現收入,甚至兌現利潤,我覺得這很關鍵。同時,他們把在研的藥品直接賣給全球頭部的跨國藥企實現出海,某種意義上算是一種專利授權,代表著創新藥進入到良性循環階段了。

值得注意的是,中國創新藥出海交易的數量和金額正在持續提高,并且從腫瘤領域擴散到代謝、自免等各種疾病領域。2025年一季度,中國創新藥海外授權交易有41起,總金額達369.29億美元,甚至超過2024年上半年的交易總額。

除此之外,安信醫藥健康基金經理池陳森表示,除了創新藥,我們還關注醫藥行業底部反轉的機會。一些過去承壓的細分領域有望迎來底部反轉,如器械、CXO、藥店等。

在政策的持續推動下,醫藥行業正展現出巨大的發展潛力。接下來,醫藥基金經理們或要開始大反攻了,那就看看他們如何大顯身手,把握機遇吧!

注:數據統計截至4月25日,投資有風險,本文不構成任何投資建議。

相關文章

最新評論